天災は、忘れぬうちにやってくる!これから始めるBCP

総合研究部 専門研究員 大越 聡

※本稿は全4回の連載記事です。前回はこちら

本稿では宿泊業や飲食業など、観光施設事業者における観光危機管理の在り方について4回にわたり解説している。最終回となる本稿では災害時の宿泊客への情報発信のあり方と風評被害対策について、国土交通省観光庁が発行した「観光危機管理計画等作成の「手引き」~事業者向け~」などをもとに考えていきたい。

▼観光危機管理計画等作成の「手引き」~事業者向け~(国土交通省観光庁)

災害時に旅行者・観光客が求める情報とは

災害が発生した初動対応において、どのように観光客に向けてコミュニケーションをとるのかについては本稿の中編で述べた。災害そのものを理解できない外国人観光客も多い現在、災害対応マニュアルの多言語化や観光庁が提供する「Safety Tips」などを活用し、避難を促し、命を守る情報提供のあり方は観光事業者として必ず検討していただきたい取り組みだ。

しかし、観光危機管理では避難が終了した後の観光客への帰宅困難者対応も重要なパートを占める。飛行機や電車などの交通公共機関が運航を停止し、道路も液状化などで通行止めになってしまった際には多くの観光客が帰宅困難者になることが考えられるからだ。例えば沖縄県のように本土との交通機関が飛行機や船に限られる場所では、大規模な災害が発生して空港が使用不可能になれば長期間にわたって観光客が帰宅困難になることが容易に推察できるだろう。東京や大阪などの大都市においても、災害が発生してから少なくとも3日間程度は生存者の救出のために環状道路の内側は一般車両が通行止めになることが考えられる。避難が終了したのちも、観光客への情報提供は観光危機管理において非常に重要な要素の1つといえるだろう。

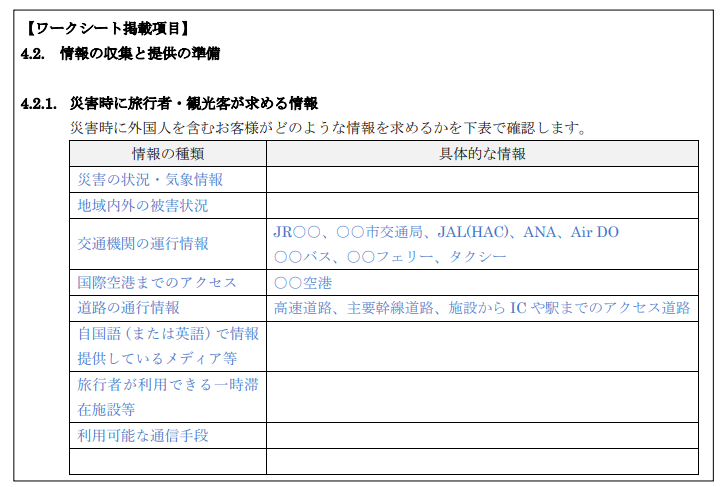

「手引き」のP19~P24では、帰宅困難者となった観光客がどのような情報を求め、その情報を提供するためには何が必要になるかを整理している。

(出典:観光危機管理計画等作成の「手引き」~事業者向け~(国土交通省観光庁))

注意しなければいけないのは、災害後のフェーズによって観光客が必要な情報は変化する点だ。災害発生後3時間以内であれば、けが人などが発生した場合に必要な病院の情報や、自分が滞在する施設にこのままとどまってよいかなどの安全情報、開設された避難所の情報のほか、離れ離れになってしまった家族や友人がいればその安否確認情報などが必要となる。

災害発生後24時間になると、本格的な食料や水などの配給状況や、停電・断水などが発生していればその回復の状況、帰宅・帰国のための交通機関の運行状況や道路交通情報などが必要となってくるだろう。

24時間以降、長期間にわたって避難所に留まることが決定的になると、行政などからいつまでにどのような支援が来るのか、外国人であれば各国の大使館における支援情報などが必要となる。また、離島などでは空港が被災して使用できなくなった場合、代替手段としてどのような手段があるのかが気になるところだろう。観光事業者としては、観光客がフェーズによってどのような情報を欲するのか、その情報はどこから手に入れられるのかを平時から検討しておきたい。

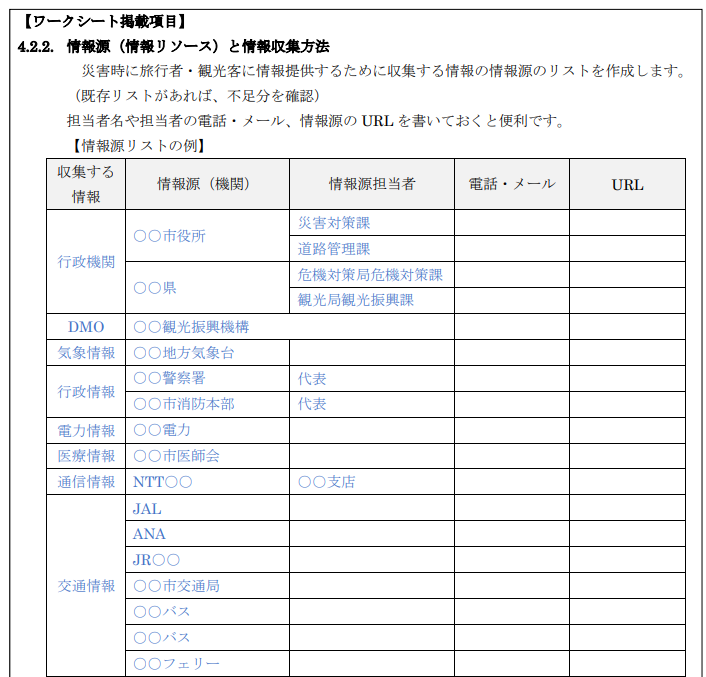

(出典:観光危機管理計画等作成の「手引き」~事業者向け~(国土交通省観光庁))

P23のワークシートでは、それらの情報をどこから入手するのかを記載するようになっている。もちろん航空会社や鉄道会社などの公式ホームページの運行情報や公式Xなどは普段からフォローして活用しておくことはいうまでもないが、行政やDMO、観光協会などではもう少し詳細な情報が手に入る可能性もある。日ごろから担当者と顔の見える関係を構築しておき、その担当者の連絡先などをまとめておくことも必要だ。また、自治体によっては個別に災害用情報ポータルサイトを作成しているところもある。

上記はほんの一例だが、県が提供するもの、市が提供するものなど探してみるとさまざまなポータルサイトが存在する。自分の地域の防災ポータルサイトを平時から見つけておいていただきたい。また、外国人向けには日本政府観光局(JNTO)ではさまざまな多言語情報を発信しているほか、24時間対応の外国人向けコールセンターも設置している。こちらも、災害時には外国人観光客に伝えることができるようにしておきたい情報だ。

- ▼JNTO公式HP

- ▼JNTO公式X Japan safe travel

- ▼JNTO 安心访日Japan Safe Travel(weibo/中国語)

- JNTO Japan Visitor Hotline (外国人旅行者向けの多言語コールセンター/英・中・韓)

050-3816-2787 (24時間対応) - ▼NHK World Japan (NHKの海外向けコンテンツ)

災害関連情報の観光客への情報提供の方法を検討する

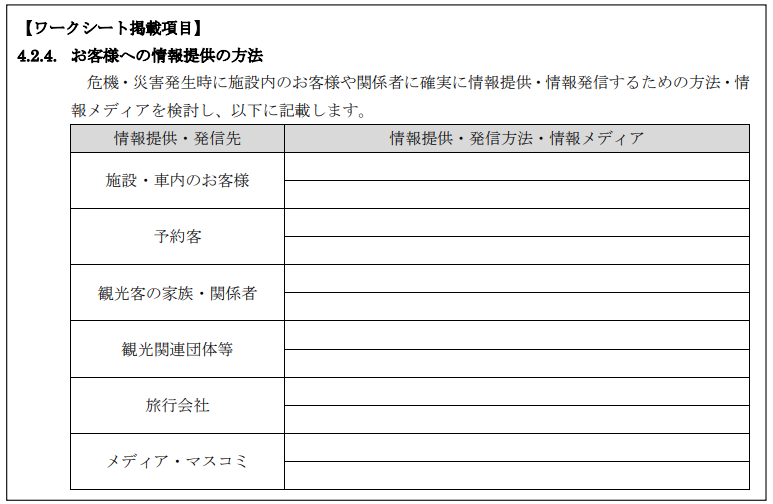

これまで、災害時に観光客へどのような情報が必要なのか、その情報をどこから入手するのかについて検討してきた。P26では、その情報をどのように観光客に発信するかを考えてみる。この情報発信の手段については、台風などの水害でイベントを中止したり延期したりするときにも活用することを視野に入れながら考えてみるとよいだろう。

(出典:観光危機管理計画等作成の「手引き」~事業者向け~(国土交通省観光庁))

自社の施設内や、交通公共機関であれば車内にいる観光客に対しては、「従業員による声掛け」や館内(車内)放送、館内(車内)、駅のポスターやデジタルサイネージなどへの掲示など迅速に対応できる手段が良いだろう。もちろん多言語化も必要だが、自動翻訳アプリの活用や添乗員による通訳なども考えておきたい。どのような情報を観光客に発信するかについては、できればあらかじめ以下のようにテンプレートを作成しておいてもよいだろう。

[災害時の情報提供テンプレート例]

宿泊客の皆様へ

~地震・津波に関する情報~

○月○日○時○分、○○沖を震源とするマグニチュード○の地震が発生し、○○市内では震度○を観測しました。

報道によると、○○から○○にわたり大きな被害が出ています。地震に伴い○○沿岸で津波が発生し、広範囲にわたって被害が発生しています。

~当館の状況~

当館の建物・設備に大きな被害はない様子ですが、現在確認中です。当館周辺の地域では停電が発生しています。当館では非常用電源(自家発電機)が作動し、最低限必要な照明は確保していますが、エレベーター・空調などは停止しております。

断水のため水道は使えません。飲料水については備蓄分を配布いたします。また、トイレにつきましてもご不便をおかけしますが簡易トイレをロビーで配布しますので、確認が取れるまではトイレで水を流さないようにお願い申し上げます。

電話回線はロビー内の公衆電話のみ使用可能です。携帯電話は発信規制のため利用できない状況が続いています。館内のWifiにつきましても、現在ご利用できない状況が続いております。

~交通関係の情報~

<鉄道・バス>

- JR○○の○○線、○○線、地下鉄○○線、○○新幹線では、現時点ですべて運行を見合わせています。

- ○○市内を発着する路線バス、高速バスは全便運休しています。

<道路>

- ○○を通る国道○○号、○○号は緊急輸送交通路として一般車両の通行が禁止されています。

- ○○自動車道(○○IC=○○IC間)、○○自動車道(○○IC間=○○IC間)で通行止めとなっています。

- このほか、県内の主要道路の一部が液状化により使用できない状況になっています。

<航空>

- ○○空港では、滑走路およびターミナルビルの点検のため、全便が欠航しています。

- 現在のところ、再開のめどはたっていません。

お客様にはご不便をおかけしますが、新しい情報が入った場合はその都度○○などにてお知らせしてまいります。

[○○ホテル 支配人 ○○]

(出典:観光危機管理計画等作成の「手引き」~事業者向け~(国土交通省観光庁)より、一部筆者改変)

また、災害時は観光関連団体や団体客を取り扱う旅行会社が、被災地へ旅行を計画している旅行者への対応や、被災地の旅行参加者の家族や関係者からの問い合わせ対応などのため、被災地の情報を必要としている場合がある。普段からつながりのあるそれらの組織と、平時から災害時の情報発信について話し合っておくことが有効だ。

報道機関に対する情報発信については、注意が必要だ。災害発生時にはメディアが被災状況を繰り返し、強調して報道することで被災地以外の人々が誤った認識を持ってしまい、風評被害を引き起こす場合も考えられる。自社の施設や営業状況における被災情報を発信する場合は、できるだけ冷静に事実関係を伝えることが重要だ。

風評被害への対応

最後に、観光地が被災した場合の「風評被害」について考えてみたい。風評被害とは、安全にかかわる社会問題(事件・事故・環境汚染・災害・不況)が報道され、本来「安全」とされる食品・商品・土地・企業を人々が危険視し、消費や観光をやめることによって引き起こされる経済的被害を指す。

例えば2024年1月1日に発生した能登半島地震では、輪島市や珠洲市など石川県北部(能登地方)では甚大な被害が発生したが、金沢市や加賀市など石川県南部の加賀地方ではほとんど被害が発生しなかった。それでも1月20日時点のNHKの報道によると石川県内の宿泊施設でおよそ2万6千人分のキャンセルが発生。総額5億円以上の損害が発生したという。

この調査は県旅行業協会の調査によるもので、被害が甚大だった能登地方の宿泊業者からはほとんど回答を得られていなかったことから、被害の小さいところで多くのキャンセルが出ていることが推察できる。キャンセルした客にインタビューしたところ、「石川県では地震が続いているから」「こんな時に観光に行ったら復興の迷惑になると思った」などといった声があったという。また、別の報道では富山県、福井県、新潟県なども地震が発生した直後から大量のキャンセルが続き、キャンセルが収まったのは政府の観光支援対策「北陸応援割」が報道された2月上旬だったという。まさに「本来安全とされる」土地を人々が危険視し、「消費や観光をやめることによって引き起こされる経済的被害」といえるだろう。

白馬村の風評被害への取り組み

2014年11月22日、長野県で多くの観光客収入が見込める冬の直前にマグニチュード6.7、最大震度6強の新城断層地震が発生。長野県白馬村では500棟以上の家屋被害があり、山も斜面崩壊などが発生し、その被害状況が大々的に報道された。しかし重要な観光資源であるスキー場などには大きな被害はなかったため、白馬村観光局としては「この状況下でも1人でも多くの人に白馬に来てもらおう」と、積極的な情報開示を展開した。

とはいえ、やったことはいたってシンプルで、「情報収集を徹底し、それを正確に、迅速に発信する」ことを心がけたという。ただし、あまり「一部の地域以外は大丈夫です」と発信してしまうと、実際に被災した方々や情報の受け手によくない印象を与えてしまう可能性がある。悩んだ末に観光局は地震の4日後には車載カメラで観光客が集まるエリアや村内の道路の状況を撮影し、コメントもつけずにYou TubeやFace Bookに投稿した。大丈夫なところも、被災したところも、余震さえもきちんと隠さず発信することで風評被害を抑えようとしたという。

ほかにも大手検索サイトのWebライターを積極的に招待し、あるがままを伝え、書いてもらうなど積極的な情報公開やイベントを続けた結果、白馬村のスキー場利用客は八方尾根スキー場で2%減にとどまったという。そのほかの自治体の近隣スキー場では12%減のところもあったというから、この対策は成功だったといえるだろう。当時のYouTubeの映像は現在でも見ることができるので、担当者はぜひ一度見てほしい。

(参考:リスク対策.com vol56 風評マネジメントで観光を立て直す地震後も積極的に観光情報を発信!)

風評被害対策はもとより、災害時に観光客に安心を与えるためには正確で迅速な情報発信が欠かせない。観光危機管理を策定される事業者は、災害時にどのような情報を、どのような手段で集め、どのように発信していくかを今から検討していただきたい。

(了)