クレーム対応・カスタマーハラスメント対策トピックス

総合研究部 専門研究員 森田 久雄

各自治体の条例施行に向けた動き

ご存じの通り、4月1日より北海道・東京都では『カスハラ防止条例』が施行されました。どちらの議会でも満場一致で可決されています。就業者を守ることを目的とした条例に対し、反対する議員は恐らく出ないであろうと思われ、至極、当然の流れかと思います。これから、各自治体での条例制定の動きが更に加速していくのではないかと考えられます。

尚、一時期メディアを騒がせましたが、三重県桑名市ではカスハラ条例に罰則を設け、違反者には氏名を1年間公表するという罰則が盛り込まれており、罰則導入について賛否両論の意見が出ていましたが、そもそも条例ですので遵守すべきものであり、違反しないことが大前提です。したがって、違反しなければ氏名を公表されることもなく、なぜ拒否反応がでるのか理解に苦しみます。罰則を甘くして、果たして条例を遵守させることができるもの(すなわち、カスハラ防止できるの)か疑問ですし、そもそも罰則なくしてどの程度条例制定の効果があるのか疑問です。

例えば、道路交通法という法令がありますが、こちらもご存じの通り罰則が設けられています。それでも交通違反は無くなりません。罰金を支払えば済む、点数を引かれれば済むなどの甘い考えがあり、違反は繰り返される要因の一つではないでしょうか。しかしながら、一定の牽制機能はあります。

カスハラにより被害を受けた従業員は、PTSDを発症したり、トラウマになってしまったり、対人恐怖症になってしまうこともあります。カスハラにより、一人の人生が変えられてしまうのです。最近では性加害事案を通じてビジネスと人権の話題が注目されていますが、カスハラもまさに従業員に対する人権侵害にあたりうる性質のものであり、精神疾患を誘発するリスクの高いものなのですがこちらには罰則を設けることに抵抗感が示されていること自体、人権感度の低さを感じざるを得ません。フジテレビにおける性加害問題をめぐる第三者委員会報告書でも、取引先から従業員に対する人権侵害行為は、カスハラに当たると認定されています。カスハラにより、従業員が精神疾患を患い、人生が狂わされるような事態は絶対に食い止めなければならないのです。

私としては、フジテレビにおける性加害問題の一つの教訓として、カスハラが性加害同様、重大な人権侵害行為であり、カスハラについても、同様の温度感、感度でとらえ、必要な罰則を整備していく等、各種立法に携わる方々には、もっとカスハラ被害の深刻さに真剣に向き合ってもらいたいと思う次第です。

カスハラ対応を孫子兵法に見いだす

「彼(敵)を知り己を知れば百戦殆からず」これは、孫子の兵法の一節として有名な言葉です。座右の銘にしている方も多いのではないでしょうか。簡単には、敵の実情を知り、己の実情を知っていれば、百回戦っても敗れることがないというもの。

カスハラも同様に、行為者がどのような人物で、どのような手法を使うのか、過去からどのようなクレームを申し出てきていたか等々、相手を知るからこそ手の内を読み、対処がし易くなります。また、自社の従業員の対応レベルはどの程度であるのか、知識、経験値、熟練度等々、従業員の足りない部分はマニュアルで補う、教育研修で補う、弱い部分をサポートして補う、己を知るからこそ対処が可能になるものです。

行為者と対応者が同等のレベル若しくは対応者の方が勝るのであれば、決してカスハラに負けることはないでしょう。また、当社の5か条のセミナーでもお話しているような、クレーマーの思考回路や交渉術をしってしまうと、相手の手の内や次の一手が読めることから、対応する上でも、だいぶ気が楽になります。なお、5か条は、孫子の兵法がいう、「敵を知り、己を知れば、百戦して危うからず」の考え方も当然に取り込んで構成してあり、まさに負けにないための鉄壁のノウハウであることを付記しておきます。

また、企業は対応者に対する知識の醸成・強化に走りがちですが、それだけではカスハラに対する組織対応は上手く回りません。そもそも現場の指揮官やリーダーが良い結果を出すためにまとめられたのが孫子の兵法と言われています。したがって、カスハラ対応を行なう従業員の上司・管理職に対しては、非常に参考になるのかもしれません。

- 組織的(上下間)に意思統一ができていること

- 現場の事情をよく把握すること。知らずして干渉すると現場に混乱が生じ信頼を失う

- 相手のカスハラや手法を理解・分析できなければ、的確な命令が出せず組織が乱れる

- 絶えず冷静で対局を見極め、公明正大であること

カスハラ対策を行なう上で、対策を講じる側はもちろんのこと、部下からの相談や二次対応を受ける上司・管理職についても、カスハラについて理解を深めておく必要があり、「部下が対応しているから分からない」では、従業員を守る立場にある上長としての役割は果たせません。

危機管理的顧客対応指針5ヶ条 第5条最終章 5つの基準

さて、危機管理的顧客対応指針5ヶ条については、過去のトピックスより1条から順に解説してきましたが、今回は最終回として第5条を解説してまいります。

筆者としては、この第5条が、実際の対応時に注力するポイントの一つだと考えております。なぜなら、初期対応から事実確認を行なった内容を踏まえて、第5条の基準に当てはめ、企業が応じるべきクレームであるか、お断りすべき不当要求であるか、カスハラは存在しているか、応じる場合はどこまで応じるべきなのか、最終判断を行なうからです。まさに対応すべき基準・指針がここに集約されているのです。

(1)申し立ての根拠 ~責任の有無~

まずは、に申し立てられた損害に対する責任があるのかを判断する必要があります。顧客が申し立てた要求に対して、初期対応時の状況や事実確認の結果を踏まえて、当社に責任があると判断する場合には、当然ながら損害を賠償・補填すべき義務が発生するのは言うまでもありません。したがって、責任があると判断する場合には、賠償・補填が必要になり、責任がないと判断する場合には、賠償・補填の義務は発生しないと考えられます。責任と賠償はイコールということになります。では、責任の有無を判断する基準はどこにあるのでしょうか。

(2)申し立ての根拠 ~損害との因果関係~

顧客が申し入れてきた損害との因果関係の判断については、前述の通り事前に事実確認はしっかりとされているはずですから、主張される損害の原因が直接的に当社にあるのであれば、因果関係は認められるということになります。代表例でいえば、家電品や精密機器などでは、初期不良と呼ばれる製品瑕疵があります。また、食品などでは賞味期限切れ商品の販売、商品不良などが多くあります。

一方、損害の直接的原因が当社にはないと判断できる場合は、当然因果関係は認められないということになります。こちらは、顧客の虚偽の申し出や勘違いなどもあります。因果関係がなければ、要求の正当性はなくなりますので、不当要求になります。

この因果関係を検討・吟味することにより、責任の有無を導き出すことができます。ただし、前述した事実確認の精度が悪いと、場合により間違えた判断をすることになり、本来応じることのない要求に応じてしまうことや、過剰に賠償してしまうということになりかねません。したがって、事実確認が果たす役割は非常に重要であると認識する必要があります。

(3)申し立ての手段 ~要求行為の正当性~

申し立ての手段とは、顧客が企業側にクレームや不当要求を申し立てる際の手段ということになり、カスハラ行為はここに属してきます。これは、クレームでも不当要求でもこの手段を見極めなくてはなりません。たとえ、クレームであったとしても要求の手段が度を越えた行為である場合には、対応を打ち切らざるを得ない場合もあります。

ただし、事前に責任の有無を判断していますので、企業側は謝罪と共に対応しているはずですので、クレームの場合は度を越えた手段に至らないのが普通です。それでも一部の顧客は度を越えた要求手段を用いることがありますが、このような場合にはもう一度企業の判断を考え直す必要があるかもしれません。事実確認や判断の過程で企業側に誤りがあり、対応を望んでいる可能性もあります。不当要求・カスハラの場合、ことさらに大声を出し、威圧的に迫るケースが多いのですが、これは自身の不当要求を企業にのませるため、対応者の萎縮・恐怖を煽る意図です。したがって、企業側が非を認めて謝罪しているにもかかわらず、執拗にこのような手段を用いる場合は、判断に誤りがある場合や過剰な要求を出されている可能性も考えなくてはなりません。

尚、顧客のある程度の怒りは受け止めなくてはなりません。一方的に迷惑をかけられ損害を被れば、少なからず怒りや失望感を覚えるのは致し方ありませんので、お客様の怒りや不満の感情の発露は、甘んじて受け入れる必要があります。ただ、謝罪して真摯に対応しても、これが長時間に亘り続く場合には、仮にもともとは企業側がお客様にご迷惑をおかけしていたとしても、安易に受忍することなく、注意喚起(イエローカード)を行なった上で、それでも継続する場合には対応の中止・延期(レッドカード)措置を行なう必要があります。間違えて頂きたくないのは、顧客に与えた損害は、賠償・補填する必要があるということ(CS対応として、企業側にミスがあった場合は、通常なすべき対応のレベルまでリカバリーしないといけないのは当然のこと)。しかし、カスハラなどの行為に発展した場合は、それ以上の対応はお断りするということです。

(4)申し立ての内容 ~要求内容の対価性~

企業に責任があり、要求手段も正当な形で要求されていれば、次に要求されている内容を判断することになります。損害に対する賠償行為は、原状回復が大原則であることを意識した上で、そもそも与えた損害はどのようなものであるか、どこまでの範囲であるか、これに応じて損害を“元通りにする(本来お客様が得られる状態にする)”対応を行なう必要があります。

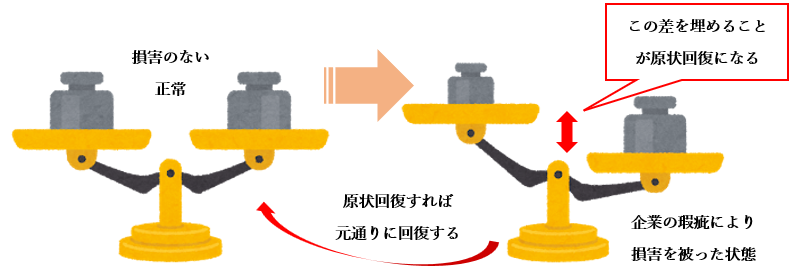

元々、お客様側に過失がないのに、企業側のミスにより、本来得られるべき利益・便益が得られなかった(マイナス状態)。企業の瑕疵によりマイナスを与えた以上、このマイナス分が被害者の負った損害となります。したがって、このマイナス分を復元・補填するということです(下図)

不当・過剰要求とは、元に戻す範囲を超えて過大な要求を出すことになるということです。また、ここに不当・違法な行為(手法)を重ねることで、カスハラという形になるということになります。

(5)申し立ての内容 ~要求内容の原因の関連性~

最後になりますが、顧客の要求は申し出られた原因に起因したものであるか、起因しない要求が紛れ込んでいないかということです。要求内容の対価性にも記載しましたが、与えた損害に対する賠償・補填になりますので、例えば「今回はこれで勘弁するが、次回買い物に来た際は、半額にしてくれ」「迷惑を被った代償として、知人の会社と取引きしてやってくれ」など、企業側が与えた損害以外の要求内容であれば、そもそも企業側にミスに起因したものではありませんので、対応する必要はないという判断ができます。

この点も、確実な事実確認ができていれば、容易に判断ができるはずです。