SPNの眼

総合研究部 研究員 小田 野々花

※本稿は全2回の連載記事です。

Ⅰ.はじめに

2024年1月に能登半島地震が発生したほか、今年は阪神淡路大震災から30年を迎えるなど、災害に関する話題は尽きない。企業においても災害対応への関心が高まる中、実際に災害対応に取り組もうとすると、どこから取り組めばよいのかわからない、実際に災害が起きた時に動けるか不安である、等のお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないだろうか。そこで今回は、企業の取り組みとして基本的な事項ではあるが、活用しきれていないケースも多い「自衛消防組織」について解説する。

前編となる本コラムでは、Ⅰ~Ⅲにて、自衛消防組織の基本情報やその活動について解説する。(※後編については4月掲載)

目次

<前編>

- Ⅰ.はじめに

- Ⅱ.自衛消防組織の基本情報

- Ⅲ.自衛消防組織の活動

<後編> →コラム全文はこちら

- Ⅳ.自衛消防組織 よくあるお悩み・質問

- Ⅴ.災害時の初動に関する事例集

- Ⅵ.参考ページ

- Ⅶ.終わりに

Ⅱ.自衛消防組織の基本情報

1.自衛消防組織とは?

自衛消防組織と聞くと、企業の防災担当の方であれば、「毎年、消防法に基づいて訓練の実施や組織のメンバーについて消防に届けなければならないもの」として認識している方もいるかもしれない。

自衛消防組織は消防法第8条の2の5に基づいて設置が義務付けられている。消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)(e-GOV法令検索)でもその内容を確認することができるが、(一財)日本消防設備安全センターのサイトにおいて、「自衛消防組織とは?」についてわかりやすく説明されている。

「自衛消防業務講習とは」((一財)日本消防設備安全センター)より引用(赤字は筆者にて)

自衛消防組織について、消火に関する組織だというイメージを持つ方もいるかもしれないが、火災に限らず地震も、自衛消防組織の対象とする災害である。

2.防火管理制度と防災管理制度

「地震、火災等の発生時において」の補足説明として、消防法の改正について触れる。

「自衛消防組織」は、平成21年に改正施行された消防法において新設された。改正前の消防法において、地震への対応については事業者の自主的取り組みに委ねられ、不明確な部分があった。ただ、日本国内には約2千の活断層があり、活断層による地震はいつでもどこでも起きる可能性がある。こうした背景から、従来の防火管理制度に加えて平成21年の改正では防災管理制度が新設された。

これにより、防火管理が義務付けられる防火対象物のうち一定のものの管理権限者には、統括管理者や班長などで構成された自衛消防組織の設置が義務付けられた。防災管理についても防火管理と同様、管理者の選任、消防計画の作成や訓練の実施などが義務付けられるようになった。

参考:大規模地震等に対応した自衛消防力の確保に係る消防法令の改正(東京消防庁)

消防庁のガイドラインにおいても以下のように記載されているほか、防火管理者と防災管理者は同一の者が担うとされている。これらを踏まえると、従来の防火管理者に求められる役割が地震などの防災の方面にまで広がったと捉えることができる。

防火管理業務については防火管理者が防火管理に係る消防計画を定め、

防災管理業務については防災管理者が防災管理に係る消防計画を定めることとなるが、

両者の整合性のとれた一体的な運用が確保されることが必要であり、このため、

防火・防災管理業務全体について両方の規定を満足するよう一つの消防計画を定めることが効率的である。

「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)より引用

(改行は筆者にて)

3.自衛消防組織を設置する条件は?

防災管理者が必要な対象物は、消防法第8条が該当となる防火対象物で、いくつかの条件にあてはまるものが対象となる。東京消防庁においても「自衛消防組織の設置が必要な防火対象物は、防災管理者が必要な防火対象物と同じですが、防火対象物が複合用途の場合は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項の部分に設置義務があります。」(「自衛消防組織・自衛消防活動中核要員について」(東京消防庁)※太字は筆者)とされていることからも、おおよそ大抵の事業所には自衛消防組織の設置が義務付けられていると考えてよいだろう。

もちろん、数人しかいない事業所では班の編成自体が困難なこともあるため、すべての事業所が当てはまるとは言えない。ただ、後述する自衛消防組織の活動からもわかるように、火災や地震が発生した場合には初期消火や通報、避難誘導、救護などを誰かが行わなければいけないことは確実だ。

詳細な説明については東京消防庁のサイトにてわかりやすく説明されているため、詳細については下記をご覧いただくか、ビルの管理会社等に問い合わせるとよいだろう。

なお、消防法で定められている業務を怠った場合の罰則もある。例えば、点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰金又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科されることがある。(「防災管理定期点検報告(消防法第36条)」(一財)日本消防設備安全センター)

Ⅲ.自衛消防組織の活動

1.活動の全体像

建築物の管理権限者は、円滑に自衛消防業務を行うことができるよう、自衛消防組織を設置し、消防計画において自衛消防組織の体制や任務を具体化しておく必要がある。そして、日頃の教育を行い、消防計画に基づいて定期的に訓練も実施し、いざ火災や災害が起きた時には対応をする。

自衛消防に係る取り組みの範囲は広い。災害が起こる前の組織編制や防災の取り組みから、火災や地震が起きた後の対応、教育や訓練とその後の見直しなども含む。また、統括管理者は定期的に講習を受講する、自衛消防組織のメンバーに変更が生じた場合や訓練を実施した後などには消防に届け出を行うなど、実施すべき手続きもいくつかある。

本章では、災害時にはどのようなことが必要かという基本事項を幅広い方にご確認いただきたいという趣旨のもと、幅広い自衛消防の取り組みのうち、「災害時にどうしたらよいか」という観点に絞って解説する。解説にあたっては主に「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)(以下「ガイドライン」)に基づきながら解説する。このガイドラインには消防計画の作成のポイントから訓練実施のコツまで豊富な内容が掲載されているため、ぜひご一読いただきたい。

2.地震や火災が発生した後の活動

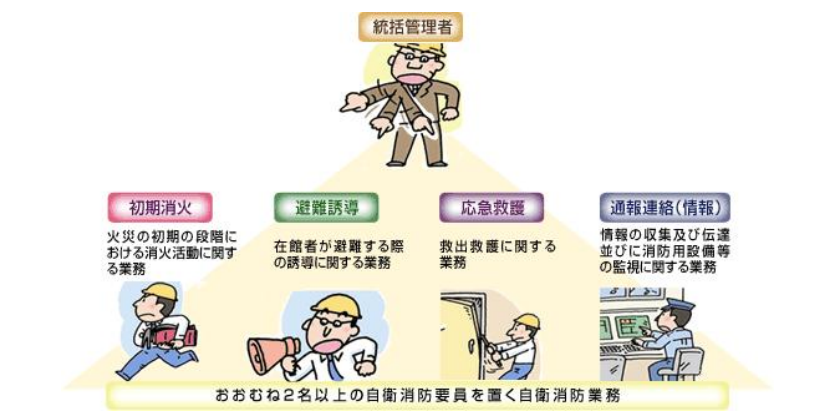

自衛消防組織は、全体を指揮する統括管理者のもとで、主に以下の業務を行う。

- 火災の初期消火活動に関する業務(初期消火班)

- 情報の収集及び伝達、消防用設備の監視に関する業務(情報収集・設備監視班)

- 在館者の避難誘導に関する業務(避難誘導班)

- 在館者の救出及び救護に関する業務(救出救護班)

「初期消火」についてはまずは消火器の場所を確認することと、消火器の使い方の教育も必要だろう。実際に、火災発生後に消火設備の利用に手間取る例もある。「情報収集」については、災害発生後に建物内を確認して人的被害や建物被害の情報等を収集するという側面もあれば、テレビやラジオを確認して、どのような地震が発生しているかの情報を収集するという側面もあるだろう。「避難誘導」については、避難経路の確認や周知をしておくことがまずは重要だ。その後、雨や雪が降っていた場合に屋外に避難させるのか等についても検討できるとよい。「救護救出」においては、けが人を救出した後の救護室の設置もした方がよい。

自衛消防組織の任命も大切だが、それと同時に、「このような機能や役割、行動が、地震や火災の発生後には必要なのだな」ということを、自衛消防組織以外のメンバーも含め認識することが大切だ。例えば防災訓練と併せて、災害発生直後の行動について研修・周知することも有効だろう。対応要領を知っていれば、実際の地震や火災発生時にも、迅速で円滑な行動につながり、一人でも多くの命を救うことにつながる。

東京消防庁の「ネットで自衛消防訓練(地震編)」では、災害時の自衛消防組織の活動が動画でわかりやすく紹介されている。役割に基づき安全確保や初期消火、避難誘導、情報収集などを協力して行う必要がある。

3.自衛消防組織の構成は?

本部隊と地区隊

自衛消防組織は本部隊と地区隊から構成され、違いや編成は以下の通りである。本部隊は建物に1つ編成するものであり、「本部隊は当該建物内の全ての場所から火災等の災害が発生したときは、地区隊に対して強力なリーダーシップを取り、あらゆる災害の初動対応及び全体の統制を行うものとする。」(「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)より引用)とされている。

(例)本部隊及び地区隊の基本編成

| 本部隊の基本編成 | 地区隊の基本編成 ※地区隊は基本的に事業所毎に編成 |

|---|---|

|

自衛消防組織の統括管理者―指揮班 ―通報連絡班 ―初期消火班 ―避難誘導班 ―応急救護班 |

地区隊長―通報連絡班 ―初期消火班 ―避難誘導班 ―応急救護班 (重要物搬出班) |

各メンバーの任務

自衛消防組織においては初期消火班や避難誘導班を任命することとなっている。しかし、選定したメンバーが、地震や火災の発生時に事業所にいるとはかぎらない。そこで、自衛消防組織のメンバー以外の多くの社員が「火災や地震が起きた時にはどのような対応が必要なのか」を知っておくことも重要だ。

ガイドラインから、各隊の主な任務を抜粋し記載する。「災害時に、何をしたらよいのだろう?いざというとき、動けるのだろうか?」という不安や懸念は多くの方がお持ちのことと思うが、このようなガイドラインと照らし合わせながら、現在の自社の計画の過不足を確認することが有効だ。また、計画を読み合わせて内容を確認したり、訓練をしたりすることによって計画の抜け漏れを見つけ出すことも有効だ。

| 名称 | 主な任務 | |

|---|---|---|

| 本部隊 |

|

|

| 地区隊 (各班) |

通報連絡班 |

|

| 初期消火班 | 消火器、屋内消火栓等を活用しての消火活動 | |

| 避難誘導班 |

|

|

| 安全防護班 |

|

|

| 応急救護班 | 救出及び負傷者の応急手当等の人命安全に関わる措置 | |

| 救出班 | 重要書類及び物件の搬出 | |

なお、施設のある地域や建物の特性が事業所ごとに異なるため、上記の任務すべてが自社にあてはまるというわけではないことに留意したい。自社の施設の特徴も確認しながら、自社に合った計画とすることも重要だ。

ここまで、自衛消防組織について、その基本的な情報や、災害時の活動について解説した。4月公開予定の後編では、自衛消防組織においてよくあるお悩みや、自衛消防組織に関する事例を紹介する。自社の自衛消防組織の活動の見直しや再確認のご参考としていただきたい。