SPNの眼

総合研究部 研究員 小田 野々花

※本稿は全2回の連載記事です。

企業の災害対応というと、一体どこから対応したらよいかわからない、どのような優先順位で取り組めば良いのかわからない、等のお悩みをお持ちのご担当者様は少なくないのではないだろうか。そこで、事業者として基本的な取り組み事項である「自衛消防組織」の見直しなどから着手することも一案だ。3月に掲載したコラム「SPNの眼」では自衛消防組織の基本的な情報や活動について確認したが、後編となる本コラムでは、自衛消防組織についてよくあるお悩みや、事例について解説する。

Ⅳ.自衛消防組織 よくあるお悩み・質問

1.消防計画の策定や見直しにはどのくらいの期間をかけるもの?

実効性のある計画とするために、時間をかけてじっくりと取り組む

いざ消防計画や自衛消防組織の見直しを開始すると、緊急時の体制や平時の備えに関して、見直したい点が多くでてくることもある。そこで、すぐには解決できない問題に直面し計画の取り組みが止まってしまうケースも多い。

自衛消防組織企業の規模や計画の内容にもよるが、実効性を高めるために見直すのであれば、半年や1年以上かかるケースも十分に考えられる。「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドラインガイドライン」(消防庁)(以下「ガイドライン」)に網羅されているように、消防計画が対象としている内容は幅広い。日々の備えや対応、役割分担、役割分担の運用体制、休日や夜間に災害が発生した時の対応、帰宅困難者が発生したときの対応、教育、訓練など、見直すことができるポイントは多くあるため、優先順位をつけて一つ一つ取り組んでいくことが重要だ。

2.在宅勤務等で、提出したメンバーが実際にはいないのですが?

誰でもできるようにするための訓練

在宅勤務に限らず、外出等で、自衛消防組織のメンバーがオフィスに不在であるケースは考えられる。だからこそ、自衛消防組織のメンバー以外に対しても、火災や地震発生時の初動対応について教育する必要がある。ガイドラインにおいても、「アルバイト従業員等の入れ替わりが激しいような防火対象物では、基本的な内容(消火器取扱い、避難誘導等)については繰り返し行う」と記載されているように、基本については一般従業員にも広く教育する必要がある。

少ない人数で対応するための計画の見直し

新型コロナウイルス感染を期に在宅勤務が導入され、普段オフィスにいる人数が少なくなったにも関わらず、消防計画に記載の自衛消防組織のメンバーは昔のまま、多くのメンバーの名前が書かれている、という企業もあるかもしれない。そこで、実態に合わせ、少ない人数でどうするかという観点で消防計画を見直すことも有効だ。

3.年1回の避難訓練では避難場所まで移動するくらいしかしていないのですが…

年ごとに設定や形式を変えてみる

年1回の訓練では、火災を想定した訓練のみを行っているという企業や、毎年同じ内容の訓練をしているという企業も多いのではないだろうか。もちろん、火災の訓練を実施することや、同じ内容の訓練を繰り返し、対応の習熟度を上げることは否定するものではないが、今年は火災、来年は地震…のように、発生する事象や時間帯を変えることでも訓練のバリエーションが生まれる。

「シナリオ非提示型訓練」をしてみる

より対応力の上がる訓練、実効性のある訓練として、ガイドラインでは「シナリオ非提示型訓練」という手法が紹介されている。「シナリオ非提示型訓練」では、自衛消防組織の本部隊(プレイヤー)と、訓練の進行を管理するコントローラーとに分かれ、実災害に近い場面を想定し、災害を模擬的に体験する。プレイヤーはコントローラーから与えられる災害時の状況や訓練シナリオに応じて状況判断を行うことで、自衛消防組織の本部隊の状況判断・指揮機能等の向上を目的としている。

ガイドラインでは、「超大規模防火対象物」など、建物が大規模で在館者が多種多様であるため、全館を挙げての訓練実施が困難な施設向けの訓練として紹介されているが、訓練のバリエーションを増やす、判断力を向上させるという点で、どの施設にとっても効果的な訓練であろう。

「シナリオ非提示型訓練」については下記に詳しい説明がされているため、ご興味のある方はぜひご一読いただきたい。

▼自衛消防組織の本部隊を対象としたシナリオ非提示型図上訓練の実施要領のリーフレット(消防庁)

よりリアルな状況を作って訓練してみる

他にも、火災の訓練としてスモークをたいたり、館内の電気を消して停電の状況を模したり、火が回って通れない動線がある設定とするなど、リアルな避難障害を設定する方法もある。こうした工夫によりより臨場感のある訓練となり、実践力を高めることができる。

Ⅴ.災害時の初動に関する事例集

本章では、自衛消防組織の平時の取り組みや実際の対応における事例についていくつか紹介する。

1.日頃の取り組みに関する事例 ~自衛消防組織に手当を出し、訓練で備える~

自衛消防組織に任命したからといって、すぐにメンバーに責任や自覚が生まれたり、訓練に積極的に取り組んでもらえたりするわけではない。そこで、工場の自衛消防組織メンバーへ毎月5万円程度の手当を与える代わりに、休日や平日夜間に本格的な訓練を実施する例もある。例えば、火災リスクの高い設備を扱う施設等においてはこのような形で自衛消防組織のメンバーに積極的に取り組みに参画させることも一案だ。

2.実際の対応に関する事例 ~ホテルにて約600名の利用客を避難誘導~

ホテルの飲食店で発生した火災について、防災センター要員(本部隊)と事業所従業員(地区隊)が連携して、利用客を無事避難させた事例もある。煙を発見した時点で飲食店従業員がすぐに防災センターに報告したり、防災センター要員が飲食店従業員と協力し、消火器計7本で初期消火を行ったり、館内放送にとって避難誘導したりするなど、火災発見から通報、消火、避難誘導等において、迅速に対応した結果、利用客を無事避難誘導することができたというものだ。

▼ホテルのレストランの排気ダクト等が焼損した火災において、約600名の利用客を避難誘導した事例(東京消防庁)

「自衛消防活動の事例」(東京消防庁)においては、自衛消防活動の事例が豊富にまとめられており、消防計画の改善や従業員教育等に活用することができる。

3.初期消火に関する事例 ~退避の基準を決めておくことが重要!~

自衛消防組織の任務の一つに初期消火がある。初期消火で特に注意しておきたいのが「退避の基準」だ。災害時に自身の任務を全うし、消火に取り組むのはよいことだが、退避の判断が遅れ、いざ、消火不能とし判断して逃げようとしたら出入口にも火が及んでいたり、煙により視界を遮られて方向が分からなったりして、退避ができず命を落としてしまうことがある。使命感を持って消火しようとした社員が逃げ遅れて命を落とすことの無いよう、退避の基準を決めておくことが必要だ。

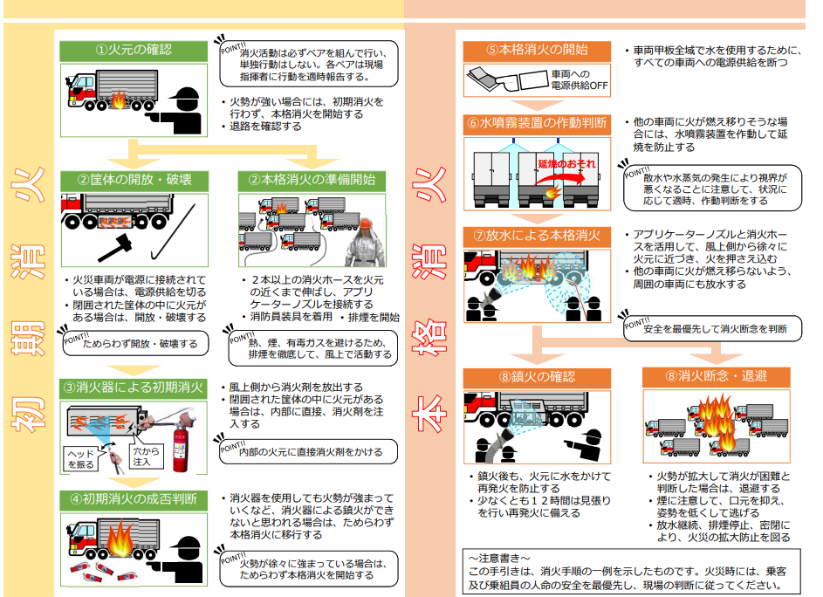

▼津軽海峡フェリー(株)が消火プランを策定しました(国土交通省)

▼「フェリーにおける火災対策の実施について」(平成28年3月29日国海安第412号)

フェリーにおいて火災が発生し、消火活動を行っていた乗組員1名が死亡した事故を受けて作成されたマニュアルでは、退避の判断のタイミングがフロー図に落とし込まれている(下図 右下部「⑧消火断念・退避」)。火勢が拡大して消火が困難と判断した場合には退避することや、退避する際には煙に注意し、口元を抑え、姿勢を低くして逃げること等がポイントだ。

Ⅵ.参考ページ

本章では、自衛消防組織の関連サイトを紹介する。防災や災害時の対応についてわかりやすくまとめられており、計画の見直しや従業員の教育にも活用可能だ。

自衛消防訓練関係(総務省消防庁)

自衛消防に関連した以下の資料がまとめられている。文化財がある、要配慮者や外国人来訪者がいる、などの施設の特性などに応じたポイントを確認することができる。

- 「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」に係るリーフレット

- 国宝・重要文化財(建造物)等に対応した防火訓練マニュアル

- 自衛消防組織の本部隊を対象としたシナリオ非提示型図上訓練の実施要領のリーフレット

- 外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン

- 自力避難困難な者が利用する施設における一時待避場所への水平避難訓練マニュアル

- 大規模倉庫における消防訓練に関するリーフレット

電子学習室メニュー(東京消防庁)

全29のコンテンツにより、震災や火災に関する備えや対応を学ぶことができる。

コラム中で紹介した「ネットで自衛消防訓練(地震編)」の他、「ネットで自衛消防訓練(火再編)」、「命を救う~心肺蘇生法~(成人・小児・乳児)」などの救急系のコンテンツも含まれている。

Ⅶ.終わりに

本コラムでは、災害時の初動における基本の取り組みではあるが、なかなか確認しきれていないであろう自衛消防組織について解説した。まず、自衛消防組織は多くの事業所で設置が義務付けられているため、「自衛消防組織がうちにはない」「自衛消防組織があるかどうかわからない」というご担当者様はぜひ一度、社内や防災センター等に確認いただきたい。

「自衛消防組織や消防計画は、存在しているけど内容が古い」「存在しているけど内容が周知されておらず、自衛消防組織のメンバー本人も認識していないかもしれない」というご担当者様は、まずは現状の計画の見直しから始めてみてはいかがだろうか。

また、自衛消防組織は限られたメンバーかもしれないが、災害時にどのような行動をとらなければならないかは、誰もが知っておくべき内容である。災害時の行動の基本については、自衛消防組織の以外のメンバーにも広く教育、周知しておくことが望ましい。

本コラムで紹介している内容は自衛消防組織の全体像のほんの一部であるが、災害時により多くの従業員やお客様の命を守るために、できるところから着実に、計画の見直しや備えに取り組んでいただきたい。