【第4回】ダイバーシティ&インクルージョンの皮肉な現実と、ホモ・サピエンスの習性や脳のメカニズムとの関連性【ダイバーシティ&インクルージョンやハラスメント防止は人間の本能に反する!?】

2022.04.04総合研究部 主任研究員 安藤未生

【本稿の流れ】

本稿は全4回の連続掲載記事です。今回は上記4~5を掲載します。

4.“厄介な”人間(ホモ・サピエンス)の習性と脳のメカニズム

「1.ダイバーシティ(多様性)&インクルージョン(包摂)の理想と現実」において、ダイバーシティ&インクルージョン(個々の違い・多様性を受け入れ、認め合い、生かしていくこと)が、実態として「受け入れたいものだけを受け入れる」ような単なる美辞麗句で終わってしまっている可能性について言及しました。そして、単なる美辞麗句にしてしまうほどに人間と相性が悪いのだとしたら、まずは、ダイバーシティ&インクルージョンの必要性をしっかりと認識したうえで、油断して単なる美辞麗句にしてしまわないように、常に意識的に本能にあらがって生きていく必要があるとの前提のもと「2.ダイバーシティ&インクルージョンの必要性」を掲載したところです。

ここからは、「3.人類種(ホモ属)におけるホモ・サピエンスの位置づけ」を前提に、ダイバーシティ&インクルージョンを阻害しかねない“厄介な”人間(ホモ・サピエンス)の習性と脳のメカニズムについて、考古学、生物学、脳科学、遺伝子学、心理学、歴史学など様々な学問的視点から見ていきたいと思います。私は、人間(ホモ・サピエンス)の習性や脳のメカニズムをしっかりと認識しておくこともリスク管理の一環だと考えます。

(1)ホモ・サピエンスの最大の脅威はホモ・サピエンス[1][2]

ホモ・サピエンスは、集団の中にいても安全ではなかったようです。ホモ・サピエンスが狩猟採集をしていた時代や原始的な農業社会の時代において、最も恐ろしい脅威は、飢餓でも獰猛な肉食獣でも伝染病でもなく、他のホモ・サピエンスでした。発掘された人骨の多くは、頭蓋骨の左側に損傷があり、これは右利きの人に殴られた証拠です。狩猟採集をして生活をしていた時代(今から約1万2千年前まで)では、約10~15%が仲間のホモ・サピエンスに殺されていたようです。その後、原始的な農業社会の時代になって(約1万2千年前の農業革命以降)さらに殺人率が増えて、約20%(5人に1人)が仲間に殺されていたのです。この殺人統計はあくまで仲間内のものなので、異なる集団間では殺人率がさらに高くなった可能性があります。なお、20世紀は二度の世界大戦があり、歴史上、最も血生臭い戦争と最も大規模な組織的大量虐殺が行われた世紀ですが、他のホモ・サピエンスからの暴力による死は、世界平均でわずか5%でした。20世紀の状況と比較すると、狩猟採集時代や原始的な農業社会の時代の殺人率がいかに高いかが分かります。

ホモ・サピエンスが今から約7万年前の「認知革命」から、約1万2千年前の農業改革の開始までどう生きたかについて、ユヴァル・ノア・ハラリ氏(ヘブライ大学歴史学部教授)は、著書[1]の中で「ほとんどの人は、ともに歩き回る集団内部の親密な関係をおそらく享受できただろうが、その集団の仲間の敵意や嘲りを招いた不幸な人間は、たぶん非常に苦しんだだろう」と述べており、その例として、アチェ族(1960年代までパラグアイの密林で暮らしていた狩猟採集民)と生活を共にし、アチェ族から直接話を聞いた人類学者たちの記録から、

- 病気になって集団に付いて来られなくなった中年の男性を置き去りにした例

- 老女が集団の足手まといになったとみなされて若い男性によって斧で殺害された例

- 生まれたときに髪の毛の生えていない赤ん坊が発育不全とみなされて殺された例

- 集団が女の子を望んでいなかったため、初めて産んだ女の子を殺されてしまった母親の例

などを紹介しています。ただし、これはアチェ族の姿の一片にしか過ぎません。アチェ族は日常的に他者との良好な交流と質の高い交友関係を重んじていました。アチェ族が集団の一部に対して残酷な態度をとったのは、アチェ族がパラグアイの農民たちに情け容赦なく追い詰められ、殺されていたためです。つまり、敵である他の集団のホモ・サピエンスから逃れるために、集団のお荷物だと判断した者を置き去りにし、殺害していたのです。

また、異なる集団間での争いがあった証拠が多数発掘されています。例えば、バイエルンのオフネット洞窟において、狩猟採集民の集団がまるごと一つ虐殺された証拠を、考古学者が発見しています。そして、狩猟採集をしていた時代よりも農業社会に入ってからの方が、集団間の争いが多かったようです。なぜなら、狩猟採集民は他の集団に襲われたら他の土地に移動できましたが、農耕民は避難すると畑も家も穀倉も明け渡すことになり、飢え死にしてしまうため、その場に踏みとどまって戦うことになったからです。

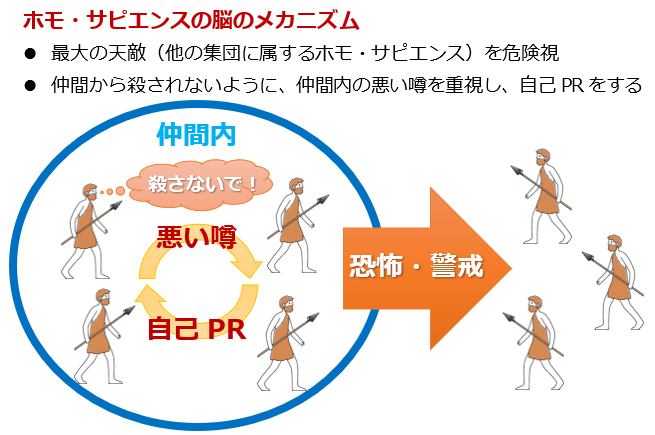

ホモ・サピエンスの最大の天敵は、他の集団に属するホモ・サピエンスであり、それから生き残るために仲間を殺してきました。アンデシュ・ハンセン氏(スウェーデンの精神科医)は、著書[2]の中で、この悲惨な歴史は、現代社会にも大いに関係があると指摘しています(これは同氏だけの主張ではなく、進化心理学者たちも同様の主張をしています)。私たち現代のホモ・サピエンスの脳は狩猟採集をしていた時代に設計済みであり、当時の最大の天敵である他の集団に属するホモ・サピエンスを危険視するようになっているからです。私たちの脳は、人間を「自分たち」と「あいつら」に分類し、恐怖を感じさせる扁桃体(脳の側頭葉の内側の構造であり、大脳辺縁系とよばれる情動に関連する回路の主要な構成要素の一つ)は、見覚えのない人に対してすぐに反応します。過ぎ去った時代の名残が、無意識のレベルで私たちに影響を与えているのです。

過ぎ去った時代の名残は、脳が「自分たち」と判断した集団内においても影響しています。脳は悪い噂を偏愛します。悪い噂話をすると満足感を得られるように脳が進化してきたのです。約10~20%が仲間に殺害されていた時代では、誰が誰に恨みを抱いているのか、誰に気を付けるべきか、集団内の共通の敵に対して同盟を組めそうな人は誰かなどの情報は、食べ物がどこにあるかと同じくらいに重要だったからです。

さらに、自分のことを話すと脳の中で報酬をもらえるようになっています。自分のことを話すと報酬中枢と言われる側坐核(前脳に存在する神経細胞の集団)が活性化されるのです。それは、周りの人との絆を深め、他者と協力して何かをする可能性を高めるためであり、周りが自分の振舞いをどう思っているかを知る良い機会にもなるためです。自分の発言に対する他者の反応を見れば、自分の行動を改善することもできます。この先天的な報酬は、現代社会でSNSが爆発的に普及した要因の一つです。いわゆる「自己承認欲求」や「リア充アピール」などは、仲間に「自分はこの集団にとって有益な存在だ」と認めてもらい、仲間から殺されないための生存本能から生じたものだと言えるでしょう。

(2)アンコンシャス・バイアス(無意識下の思い込みや偏見)

現代において「自分はダイバーシティ(多様性)に理解があり、寛容である」と自負している人でも、実は無意識下の思い込みや偏見(自分自身が気づいていないものの見方や捉え方の偏り)を持っています。これを「アンコンシャス・バイアス(Unconscious bias)」と言います。「偏見」と聞くと悪いイメージを持ってしまいますが、アンコンシャス・バイアスはホモ・サピエンスなら誰しも持つ優秀な脳の省エネ機能の一つです。ホモ・サピエンスが五感によって1秒間に取得する情報は1,100万件もあり、脳はその膨大な情報を処理するために、無意識下で経験則によるパターン認識を行い、適切な判断や理解に導いていきます。アンコンシャス・バイアスはその過程で生じ、便利なショートカットの役割を果たしているのです。問題は、自分が持つ無意識下の思い込みや偏見に気が付かないまま、こうであると決めつけてしまい、時として相手を傷つけ、モチベーションを下げてしまうことです。それはハラスメントの増加や組織のパフォーマンスの低下など様々な弊害を生み出してしまいます。[3]

研究者や教育者たちでさえも、アンコンシャス・バイアスに基づいた判断を下してしまうようです。例えば、アメリカの研究チームがアメリカの6つの大学の生物学、化学、物理学の教員127名を対象に調査したところ、男性と女性の両方の教員が、女性の学生は男性の学生よりも能力が低いと判断した(性別の偏見を持っている)ことを明らかにしました[4]。また、他の研究チームが、アメリカの8つの大学の生物学と物理学の教授251名を対象に調査したところ、女性よりも男性を高く評価し、黒人とラテン系よりもアジア人と白人を高く評価した(性別に加えて人種の偏見も持っている)ことが分かりました[5]。

キャルビン・ライ氏(ワシントン大学の心理学・脳科学の助教授)は、アンコンシャス・バイアスについて「より迅速に意思決定するのに役立つ場合がある」と述べたうえで、「私たちが予期しない・意図しない方向に私たちを導く可能性がある」と指摘しています。また、クララ・ウィルキンス氏(ワシントン大学の心理学・脳科学の助教授)は、「善良な人々にも偏見がある。善良な人々でさえ偏見を抱く可能性を理解することで、私たちは自分自身の偏見を探求し、偏見による行動を起こさないようにすることになる」と言及しています。[6]

(3)シャーデンフロイデ(人の不幸は蜜の味)[7]

誰かの不幸から生じる喜びをドイツ語で「シャーデンフロイデ(Schadenfreude)」と言います。「害」を意味する「シャーデン」と「喜び」を意味する「フロイデ」の2つの言葉が合わさったものです。日本では「人の不幸は蜜の味」や「メシウマ(他人の不幸で飯がうまい)」とも呼ばれています。社会心理学者たちの実験の結果、自尊心が揺らいでいるときに、自分よりも劣った人や失敗した人を見ると喜びを感じやすいことが分かっています。

なぜシャーデンフロイデが起きるのかについて、進化心理学者たちは生存本能だと説明しています。ここで言う「生存」とは、個々人が生きていくことではなく、遺伝子を残すことであり、そのためには交配する相手を獲得する競争で勝ち抜かなければなりません。生存のために「劣るのは悪く、優れるのは良い」と思わざるを得なくなったのです。デイビット・バス氏(進化心理学のパイオニア)によると、高い地位の者たちの失敗を見て喜んでやろうというのも、環境に適応した結果です。競争に勝ち抜く方法には、自分より優れている者を貶める方法も含まれるからです。

プリンストン大学の社会神経科学研究室の心理学者たちが、ボストン・レッドソックスまたはニューヨーク・ヤンキースの筋金入りのファンたちがメジャーリーグの試合(自分が応援しているチームとそのライバルチームとの試合、自分が応援しているチームと特にライバル視はしていない中立的なチームとの試合、ライバルチームと中立的なチームとの試合、中立的なチーム同士の試合)を観戦しているときの脳の画像を撮影しました。その結果、喜びを司る脳の部位(腹側線条体の被殻、側坐核)が活性化されたのは、自分が応援しているチームがライバルを打ち負かした試合と中立的なチームがライバルを打ち負かした試合でした。つまり、ライバル集団の失敗は望ましく喜ばしいことであって、ライバル集団を倒すのが自分たちであろうと中立的な集団であろうと変わりはないということです。この実験を行った研究者たちは、この脳のメカニズムは、基本的かつ原始的な報酬を引き起こす状況に反応するものなので、私たちの進化の歴史の中で初期から発達してきたと指摘しています。そして、ホモ・サピエンスは集団間のやり取りに対応できるように、この脳の部位はさらなる進化を遂げてきたのかもしれないことを示唆しています。

5.おわりに:荀子の「性悪説」

私は、現代社会にも通じる重要で基本的な事柄は、今から2千年以上前に古代ギリシャや中国の人々が考察し尽くしているのではないかと思うことがあります。その理由については別の機会に譲りますが、本稿では紀元前3世紀頃、荀子(中国の思想家)が唱えた「性悪説」をご紹介したいと思います。「性悪説」は「人間の本来の性質は悪であり、善とされるものは、偽(後天的に作為した結果)である」というものです。この部分だけを読むと身も蓋もない説のように思えますが、その後に続く文章を読むと、人間が本質的に悪であるとしたわけではなく、人間が悪に走りやすい傾向を指摘した説にすぎないことが分かります。たとえば、聖人君子の存在は精進努力した結果、悪を克服した人間像のことであると説明しているからです。荀子は、人間の性悪そのものではなく、その性悪も努力しだいでは克服できるとして、努力の持続の重要さを主張したのです。[8]

本稿の「4.“厄介な”人間(ホモ・サピエンス)の習性と脳のメカニズム」では、私たちは生まれつき他者を排除し傷つける性質を持っていることについて言及しました。だからといって、他者を排除し傷つけても仕方がないと言いたいのではありません。本稿の「2.ダイバーシティ&インクルージョンの必要性」でご紹介したとおり、ダイバーシティ&インクルージョン(個々の違い・多様性を受け入れ、認め合い、生かしていくこと)が必要な理由は複数あります。それを認識したうえで、ダイバーシティ&インクルージョンの実現に向けたステップとして、私たちはダイバーシティ&インクルージョンとは真逆の性質を持っていることを素直に認めるべきだと考えます。また、リスク管理には、私たちの習性や脳のメカニズムについて知り、それを前提に対策を講じることも含まれるのではないでしょうか。

脳は学習によって変化します。例えば、ロンドンでタクシー運転手になるには、2万本の道路と5万か所の場所という膨大な情報を記憶して、試験を突破しなければなりません。学習量があまりに多いため、測定できるほどの変化を脳にもたらします。ロンドンのタクシー運転手の志願者と一般的な同世代の人を比較したところ、学習開始前には脳に違いはありませんでしたが、試験に合格した人たちの脳は記憶中枢である海馬が成長して大きくなっていました。特に、海馬の後部が成長しており、ここは空間における自分の位置の把握を司る場所です。この結果は、脳の部位は使えば使うほど大きくなり、大人になっても細胞が増えて成長することを具体的に示しています。これを利用しない手はありません。脳に繰り返し新たな思考パターンを学習させることで、差別意識や偏見を克服することもできるはずです。[2]

また、私たちの習性や脳のメカニズムを前提にした工夫をすることも大切です。キャルビン・ライ氏(ワシントン大学の心理学・脳科学の助教授)は、応募者の性別や人種的アイデンティティが採用決定に影響を与えないように履歴書の名前を空白にするなど、差別意識や偏見が決定に影響を与えない簡単な方法があると言います[6]。

さらに、「3.人類種(ホモ属)におけるホモ・サピエンスの位置づけ」でご紹介したとおり、ホモ・サピエンスは、虚構(想像上の現実、神話)を変更することで迅速に振舞いを改めることができ、大規模な協力関係を変更することができます。これによって、遺伝子の突然変異がなくても数十年単位で社会構造、対人関係、経済活動などの行動パターンを変えてきたのですから、ダイバーシティ&インクルージョンを実現するには、虚構を変更すれば良いと考えることもできます。

このように、私たちホモ・サピエンスは、上手く利用すれば改善できる機能をいくつも持っているのです。紀元前3世紀頃に荀子が唱えた「性悪説」は科学的にも間違っていなかったと言えます。過去を検証することで改善のヒントがたくさん見つかるかもしれません。

参照文献

- ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史(上) 文明の構造と人類の幸福』東京都:河出書房新社 2016年

- アンデシュ・ハンセン『スマホ脳』東京都:新潮社 2020年

- 佐賀大学 ダイバーシティ推進室『アンコンシャス・バイアス』(オンライン)2020年12月28日(引用日:2022年1月11日)

- Corinne A. Moss-Racusin,John F. Dovidio,Victoria L. Brescoll,Mark J. Graham,Jo Handelsman『Science faculty’s subtle gender biases favor male students』2012年

- Asia A. Eaton,Jessica F. Saunders,Ryan K. Jacobson,Keon West『How Gender and Race Stereotypes Impact the Advancement of Scholars in STEM: Professors’ Biased Evaluations of Physics and Biology Post-Doctoral Candidates』2019年

- Washington University in St. Louis『Understanding your biases』(オンライン)2019年4月25日(引用日:2022年1月11日)

- リチャード・H・スミス『シャーデンフロイデ 人の不幸を喜ぶ私たちの闇』東京都:勁草書房 2018年

- 小学館『日本大百科全書』(ニッポニカ)

※本稿の[]内の数字は参照文献の番号です。項目名に付記している場合は、その項目全体に関する参照文献であることを意味しています。

以上